Agrosyl : après cinq ans de projet quels sont les résultats ?

Le mûrier blanc fourrager

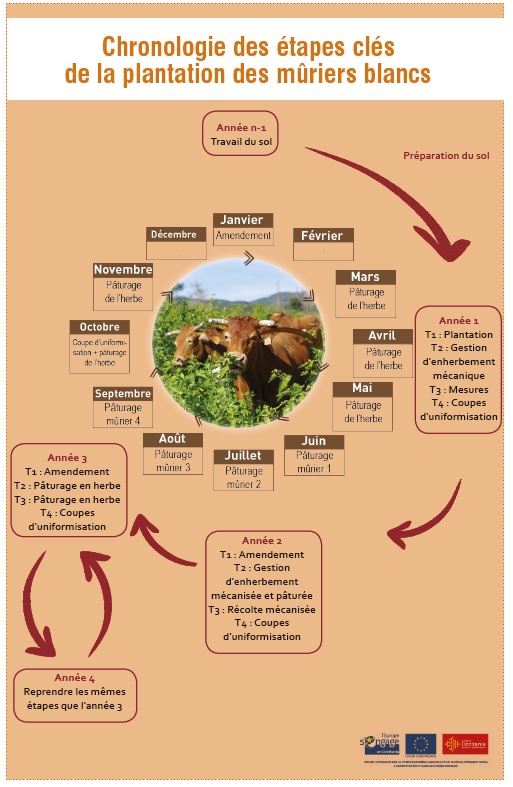

Pour rappel 0.25 ha ont été plantés au GAEC Authier en 2017. Le protocole initial était d’ensiler la récolte de mûrier pour pouvoir le donner au cheptel par la suite. Deux modalités ont été essayé pour la récolte : la première avec une ensileuse à maïs deux rangs. Le résultat s’est avéré très prometteur. Le principal problème retenu sur ce système est la non adaptation de la machine de récolte. En effet cette dernière abîmait les rangs voisins à cause de l’empattement. Le second système, à la faucheuse ne permettait pas d’avoir un produit satisfaisant ainsi que de trop fortes blessures occasionnées aux tiges lors de la coupe.

Pour pallier à ces soucis, l’agriculteur à appris à son cheptel à pâturer sur la parcelle. Cela permet avant l’explosion des plants de gérer l’enherbement. Puis par la suite, lorsque les réserves en herbe viennent à s’épuiser avec les périodes de grosses chaleur et de sécheresses les plants de mûriers prennent le relais. Il est effectué trois à quatre rotations de pâturage sur les mûriers, plus trois à quatre rotations sur la gestion de l’enherbement. La parcelle devient alors productive neuf

Le sylvo-pastoralisme

Cette expérimentation a été menée sur trois exploitations: Gaec De Latour, Gaec de L’Espy et le Gaec Derramond. L’objectif était que les propriétaires des peuplements se réapproprient les forêts de leurs exploitations en leur permettant d’y faire pâturer les bêtes. Pour mettre cela en place, il a été réalisé 27 placettes par exploitations afin de mesurer l’évolution de la ressource fourragère au sol.

Il a été constaté un net changement de la végétation présente sur les relevés annuels effectués sur chacune de ces exploitations. Le retour visuel et les relevés botaniques nous permettent d’affirmer que la ressource fourragère s’implante à partir de la troisième année, et que le couvert forestier reprend de l’espace sur le même laps de temps. En fonction du pourcentage d’éclaircie, on peut également affirmer grâce aux mesures effectuées avec le densiomètre qu’il faudra a nouveau éclaircir dans les trois ans à venir.

Le paillage bois dans les exploitations

L’expérience paillage bois a été menée au sein de deux GAEC : le GAEC de l’Espy et GAEC de Bellevue.L’objectif était de mesurer le bien-être animal sur une sous-couche de paillage bois. Mais également de diminuer la quantité de paille passée par les éleveurs dans les stabulations. En effet, au vu des prix de la paille qui a flambé ces dernières années, il est important de trouver une solution alternative à l’achat de paille. Il n’a pas été constaté de différence notable entre les deux types de paillage (paille pure et mélange) sur le comportement du cheptel.

L’aspect visuel de la propreté du cheptel est bien meilleur sur de la litière avec une sous couche plaquette, bien que l’aspect de la litière elle-même soit plus sale.

Il n’a pas non plus été constaté de blessures sur les onglets des animaux dues au paillage.

L'expériementation fruits

La question de cette expérimentation était de connaître le regain de production des chênes lors d’une éclaircie sélective dans les peuplements. Cette expérimentation a été menée parallèlement à l’expérimentation de sylvo-pastoralisme au GAEC DERRAMOND.

Il a donc été posé des filets afin de récolter les fruits tombés des arbres en fin de saison.

Les retours visuels de terrain sont que le bloc ayant subi le plus fort prélèvement de tiges (40% contre 30% et 0% pour le bloc témoin) a produit le plus de fruits.

Nous supposons aujourd’hui que la quantité de fruits produits se stabilise lorsque les peuplements auront retrouvé leur équilibre sylvo-cinégétique. C’est pourquoi il est important dans une éclaircie sylvo-pastorale de mesurer à la fois le volume de bois à exploiter, le potentiel productif des arbres fructifères (chênes, châtaigniers, merisiers, noisetiers) tout ceci en fonction du type de cheptel et de la conduite de ce dernier.

A vos agendas !